パパです。

連休なのでScanSnap SV600を自宅へ持ち帰りました。

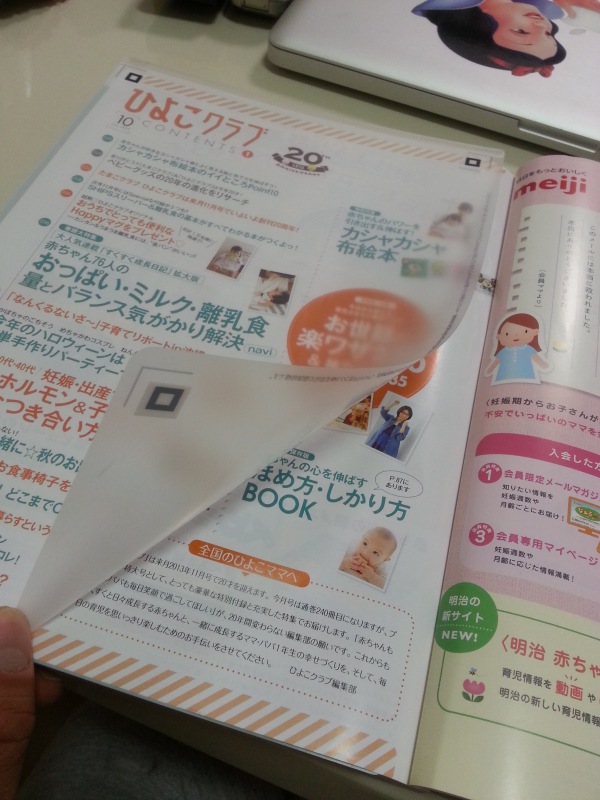

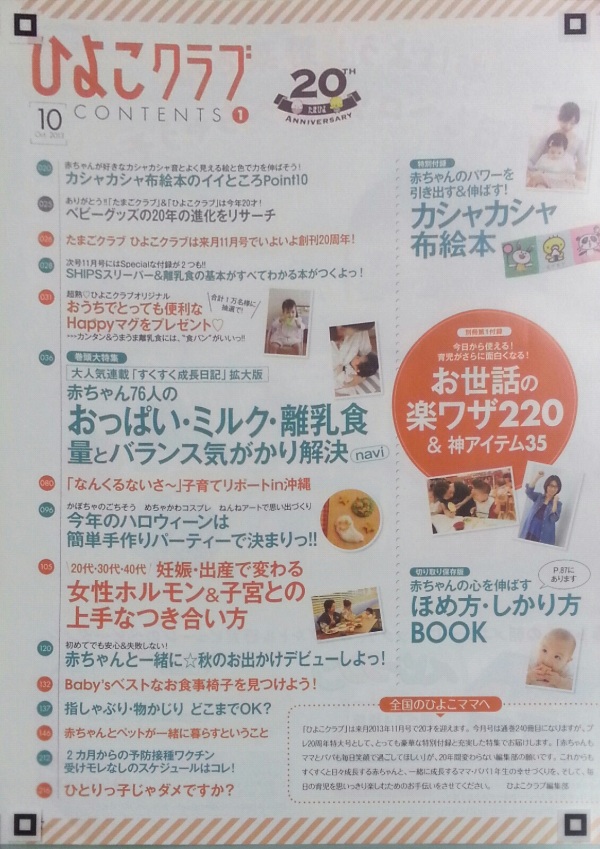

年末年始の帰省用にムスメの絵本をスキャンしたり、パパも切り取ることもできず放置したままになっていたレシピ本をスキャンしたりと思ったとおりの活躍を見せるSV600くん。ですが・・パパにはどうしてもやってみたいことがありました。

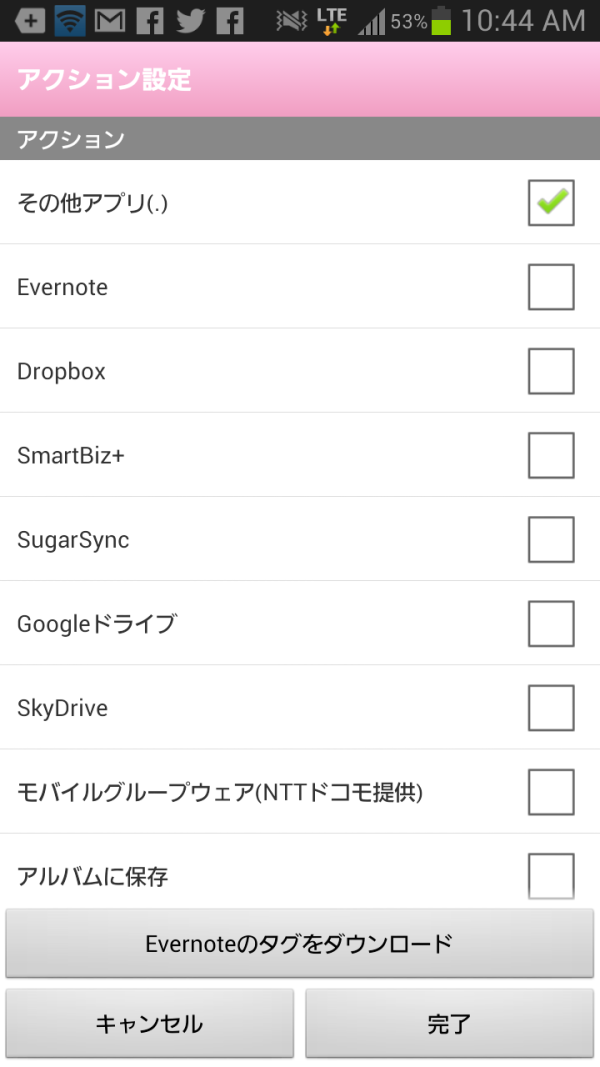

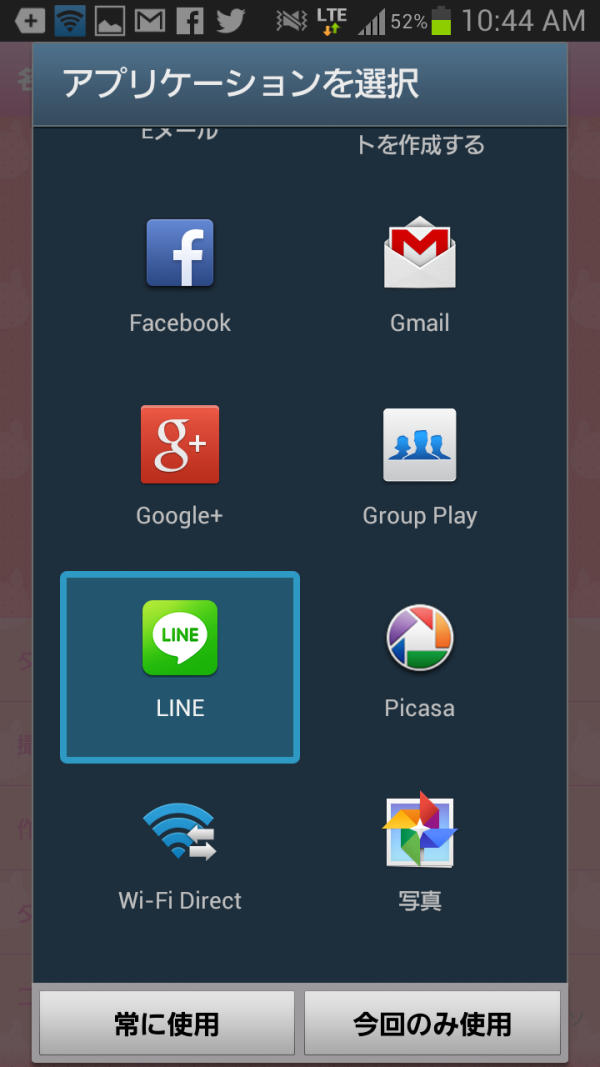

それはSV600で料理の手順などを記録する「レシピメモ」を作るということ。今では800ほどのレシピが保存されているパパのEvernoteですが、やはり使っていて役立つな〜と感じるのは「自分で作った時の記録が追加されているレシピ」なのです。そのためには料理の途中で画像の撮影をするのがイチバンなんですが、料理をしながら撮影するってのは・・なかなか手間のかかる作業です。何より手が濡れているor汚れていることが多い。

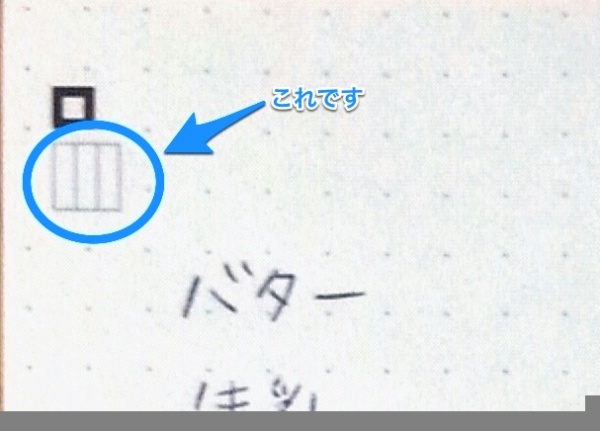

で、SV600ならボタンさえビニールでもかぶせてしまえば押すだけでドンドン途中経過が撮影できるのでは?という期待があったわけです。セッティングはこんな感じ。

やはり違和感を感じます。が、言うほどジャマではありません。この状態でスキャンボタンを押すとちょうどまな板の端っこ一杯までがスキャニングされます。スキャニング後に範囲指定をすればこんな感じの画像に。

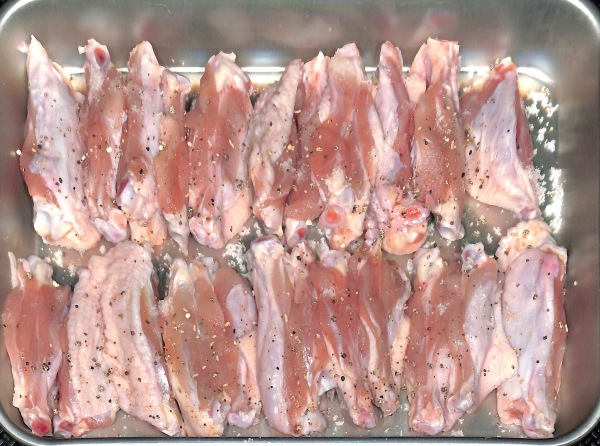

そうか。パパは「丸いまな板」なんぞ使ってるから範囲指定が必要なのかと反省し、普通のまな板を使ったところしっかり自動で長方形に切り抜いた画像を保存してくれます!バットに入れた材料もこのとおり。

なかなか行けそうな気がしてきました。

それではパパの「キャベツとアンチョビのパスタ」まずは完成したレシピからご覧ください (゚∇^d) グッ!!

「キャベツとアンチョビのパスタ」

<材料> 3人分

<材料> 3人分パスタ(ディチェコNo.11 9分茹でのもの)・・・240g

キャベツ・・・5~6枚(小さめにちぎる)

アンチョビ(フィレ)・・・3~4枚

ニンニク・・・みじん切り1~2かけ分(大さじ1強)

オリーブ油・・・適量

(トッピング)

から炒りしたパン粉・・・適量

大きめの鍋にお湯を沸かしてパスタを茹でます。

パスタを茹でる時の塩の量はお湯3リットルに対して塩大さじ2

パスタがモチモチになり、茹で汁を調味に使うための大切な濃度です。

(パスタは鍋に入れたら最初にさっとかき混ぜるだけ。混ぜすぎると表面のざらざらが流れてしまい、パスタソースに絡みにくくなります。同じ理由でグラグラと沸騰させすぎるのも避けましょう。フタをして静かにフツフツと沸いている状態で茹でます。フタは水が蒸発して塩分濃度が濃くなるのを防ぎます。)

キャベツは適当な大きさに手でちぎります。

アンチョビはこのくらい。

包丁で叩きます。今日使ったアンチョビは瓶詰めのもの。ゆめタウンで358円。

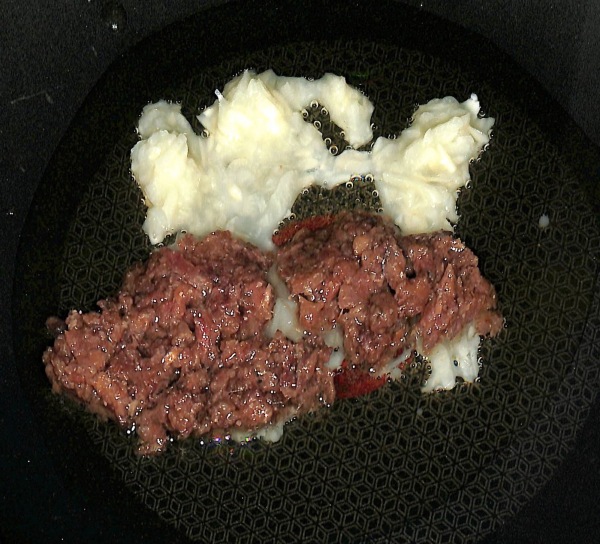

フライパンにオリーブオイル(大さじ2くらい)を入れ、刻んだニンニク、アンチョビを入れて弱火にかけます。

これくらいまで炒められたら、パスタの茹で汁をオタマで1杯分ほどフライパンへ加えます。

茹で汁を加えたら少し煮詰めて待機。麺の茹で上りを待ちます。

麺が茹で上る2分前にキャベツを麺を茹でている鍋に投入します。

茹で汁を加えた状態がこちら。

この後、パスタとキャベツをここに入れますが、パスタを入れる直前にはフライパンをよく揺すって「乳化」させてから入れます。分離しているドレッシングを振るイメージです。菜箸などで混ぜても構いません。この「乳化」ができていなければオイルべとべとの残念パスタになってしまいます Σ( ̄□ ̄; ) ガーン

下の写真はオイルが外側に輪を作っている「まだ分離している状態」ですね。

手があいていれば平行して、無理なら先にこの作業が必要ですが・・パン粉をから煎りします。

フライパンにパン粉を入れて炒めるだけ。

3分ほど炒めるとこうなります。

これは、トッピングで上から振りかけますが、どうしても絡みにくいオイルベースのソースをうまく吸収してパスタと一緒に食べやすくしてくれるのと、ちょっとした食感のアクセントが生まれます。

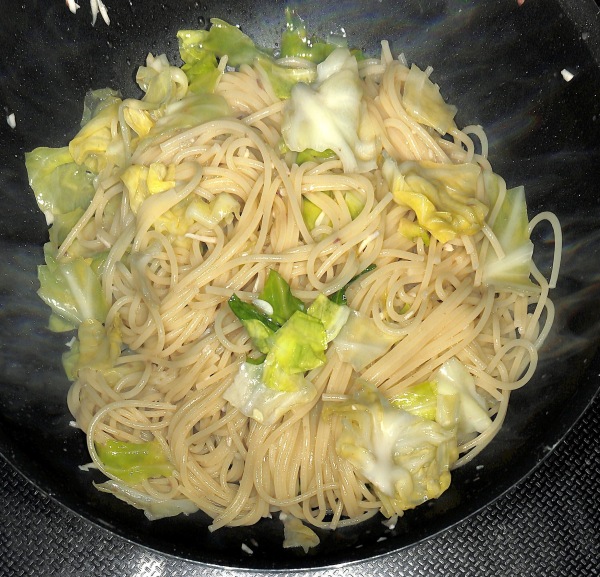

パスタが茹で上ったらキャベツと一緒にザルにあげ、水気を良く切ってからフライパンへ。

ソースをからめたら塩・コショウで味を整えて完成です。

盛りつけた後に上からパン粉を炒めたものをトッピングします。

いかがでしょうか!

これ、完成画像以外はScanSnap SV600で撮影した画像です(まな板のキャベツとアンチョビ画像以外は撮影後に範囲指定をして切り出しという手作業を行いました)料理の手順紹介のための画像と思えばコレで十分ですね〜そして何より驚くことに、全ての画像が「撮り直しなし」の一発OKレベルでスキャンされること。確かに手ぶれはないだろうし、フラッシュでもないので写り方が・・なんてことが起こりにくいのかもしれません。料理の手をあまりストップせずに手順の記録をする上ではスゴく使えるツールだと感じました。

クックパッドなどでも「手順」が詳しく説明されたレシピは人気が高いようですが、そういった使い方への可能性も感じたScanSnap SV600でのレシピメモ作製でした。